「どうすれば後悔しない選択ができるだろう?」「この決断で本当に合っているのだろうか?」私たちは日々の生活の中で、大小さまざまな決断を迫られます。些細なことから人生を左右する大きな選択まで、「決め方」一つでその後の展開は大きく変わることもあります。実は、この「決断力」を磨く上で、麻雀は非常に優れた教材となり得ます。麻雀は「人生の縮図」と称されることもあり、その一打一打の選択が、私たちの現実世界での意思決定に驚くほど多くの示唆を与えてくれます。この記事では、麻雀を通じて日々の決断力を高める考え方と人生に役立つ教訓を、麻雀をしない方にも分かりやすく解説します。決断に迷ったときのヒントがきっと見つかるはずです。

この記事は広告を含みます

1.日常の決断に役に立つ!麻雀から学ぶ「迷わない決め方」3つのポイント

「私のキャリアプラン、このままで良いのか」「週末の家族旅行、どこに行くか」「今日のプレゼンの資料、どの情報を載せるか」…私たちの日常は、小さなものから大きなものまで、さまざまな決断の連続です。麻雀は、このような日々の選択を、「どうすればより良い判断ができるか?」という視点から教えてくれます。その視点を3つに分けて紹介します。

(1)家庭や仕事の収支管理で「攻守のバランス」を判断する

麻雀では攻める場面と守る場面の見極めが重要です。家計や仕事の管理も同様で、節約する部分と支出する部分のメリハリをつけることが大切です。例えば、光熱費は節約しながらも家族の健康に関わる食材は良いものを選ぶなど。例えば「今は守り、次で攻める」というように、短期的な我慢や投資など「攻めと守り」「時期と期間」というメリハリとバランスを取るようにしましょう。

(2)「何を捨てるか」で本当に大切なものを見極める

仕事のタスクが山積みの時、「これもあれも」と抱え込んでしまいがちですが、本当に大切なことを見極め、優先順位をつけなければ効率は上がりません。麻雀では、手牌を完成させるために、不要な牌を「捨てる」という行為が常に伴います。これは、私たちの生活における「断捨離」や、「限られた時間やリソースの中で何に集中するか」といった決断に通じます。この思考で、キャリアの方向性を決めたり、家事の業務効率を上げたりすることに役立てましょう。

(3)言葉・行動・状況から「背景・経緯・本音」を見抜く

日常でも、相手の言葉の裏にある意図や感情を読み解く場面は多々あります。たとえば、上司が「任せるよ」と言ったとき、本当に自由裁量なのか、期待が込められているのかを見極める力が必要です。麻雀で相手の捨て牌や鳴き方から手の内を読むように、表面だけでなく背景や経緯を探る習慣を持つことで、対人関係を向上させられます。日常にこそ“読解力”を意識していきましょう。

2.麻雀の思考法が、なぜ日常の決断力向上に直結するのか

麻雀は世界最高のゲームで人生の教材になると私は考えます。それはなぜか。単純に楽しいからなのですが、運と実力のバランスが絶妙で、短期的な結果に一喜一憂するもよし、さらに長期的な視点も持ちつつ、深く(洞察力)浅く(直観力)判断を重ねていくという全方位での趣き(娯楽と教養)があるからと思います。そして、この限られた情報での最適解を見つけ続ける経験が、日常の決断力向上に直結します。ここでは麻雀というゲームがなぜ学びを与えるかを3つに分けて説明します。

(1)「確率と直感のバランス感覚」が身につくから

麻雀では常に確率計算と直感的判断の両方が求められます。手牌の組み合わせを数学的に分析しながら、相手の心理や場の流れを読む感覚、そして感性や直観を信じた行動も求められます。またその結果は都度即座に出ます。それらの思考パターンを使い分けることで、日常の決断でも論理と直感を適切に利用できるようになるのです。

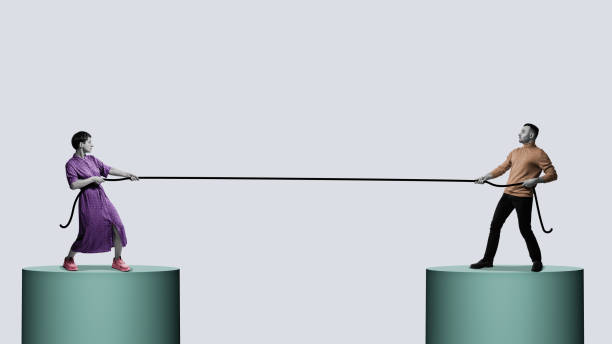

(2)「リスク管理と優先順位を明確にする」ようになるから

麻雀は常にリスクとリターンを天秤にかけながら進行するゲームです。複数の選択肢から最も有効な手を選ぶ際、利益と戦略のバランスを考慮し、優先順位を明確にすることが重要です。この思考パターンは、転職や投資などの重要な決断において非常に価値があります。最優先にすべきことを明確にすることで、迷いを減らし、確信を持った決断ができるようになります。

(3)「状況の受け入れと柔軟な選択を即決する」ようになるから

麻雀では当初の狙いが通用しない場面が頻繁に発生し、状況に応じて柔軟に方針を変更する必要があります。また、自分の判断が直接結果に影響するため、決断に対する受け入れと責任感が自然と身につきます。この経験により、予期せぬ状況変化に対して新しい選択肢を見つけ出し、柔軟な選択ができるようになります。決断を先延ばしにせず、即断即決する癖も身に付きます。

3.麻雀の「あるある」から学ぶ日常の決断方法7選

【麻雀好きならわかる、わからない人にもわかりやすく】

麻雀には、ゲームとして進めるにあたり、定石(セオリー)や「あるあるネタ」として親しまれている事象が多く存在します。これらは、私たちの日常生活や人生における決断のヒントに満ちています。その例を7つ紹介します。これらは論理的なコトもあれば、風説的まやかしもあります。ぜひ「そうそう!」とか「そうなんだ!」と楽しみつつ読んでみてください。

※※以下の内容は、「麻雀豆腐.com」「ひいいの麻雀研究」から私自身が体験や実感した事象について、解説および示唆したものを記述しています。

(1)「金持ち喧嘩せず」 ➩達成間近は堅実にせよ

金持ちとはトップのこと。トップにいる時は、リスクを冒した賭けに出ないで、場を降りて堅実にやりすごす方がいい➩ゴールが見えてもよそ見すると、転んじゃうよ😆

(2)「あわてる乞食はもらいが少ない」 ➩早さ求めて、実りを逃すまじ

序盤から、和がり(あがり)急ぐことにより、手(得点)を安くしてしまうこと。可能性(高得点)を捨てて、和がりという自己満足に浸ることは自他の損失のみでしかない➩早さもいいけど、可能性もみてみよう😛

(3)「手を見ず、場を見よ」 ➩行動は状況にもとづけ

初心者によく言われる格言。自分の手作りばかりに夢中になっており場(周囲)を見ていないことを戒める。周囲の状況により、自分の手作りを変えていかなければならない。➩足元だけ見てたら、道自体がなくなってるかもよ☺️

(4)「親の連荘、南家の責任」 ➩立場に応じた行動すべし

南家(ナンチャ)は親の連荘(レンチャン=連勝)を止めて、自分に親を持ってくる立場でもあるので、それを実行しないと親の一人勝ちを招きかねない➩独りよがりは、周囲の迷惑と損失になってることもあるよ😗

(5)「切ったら来るの法則」 ➩事実を淡々と受け入れよ

切った(捨てた)牌はまた来る、という法則。いわゆるマーフィーの法則と同じで、「切ったのにまた来た」というダメージの印象が強いから、思い込みやお道化て言い伝えている。➩「そんなこともあるさ」のマインドが大事だよ😄

(6)「ドラを切る馬鹿、切らぬ馬鹿」 ➩好材料も要不要を見極めよ

ドラ(お得な牌)を安易に切るのはもったいないことである。しかし、使い道がない時もドラをずっと持っていて和(あが)りを逃すことももったいないことである。➩お得だからって振り回されてないかい😏

(7)「降りれば負ける。降りなければ、もっと負ける」 ➩一進一退こそ前進の道

守りだけでは勝ちはないが、攻撃だけでも麻雀には勝てない。降りて守る(その場はあがり(得点)を捨てて、振り込み(失点)を避ける)ことができない人はトータルで負けるし、その負け方も酷いものになる。その場は負けても最後に勝てばいいのである。➩一時的に退く勇気が大事だよね😌

【おまけ】麻雀だじゃれ1選

麻雀には非常に多くの用語があります。そのせいか麻雀のプレイ中はダジャレがなぜか飛び交います。その中で私が今も思い出すダジャレを一つだけ記載してこの章を締めます。なぜだかこれだけをよく思い出します。80年世代限定でしょうし、ここは読み飛ばしてください(笑)

麻雀は通常、親役を4人で1回ずつで2周します。1周目を東場、2周目を南場といいます。南場が始まることを「南入(なんにゅう)」というのですが、その瞬間に、大きな声で「なんにゅう!」を往年の村上ショージ氏のギャグ「何を言う!」のイントネーションで叫びます。これを今でも麻雀といえば思い出します。それを言いたかっただけです。失礼しました<(_ _)>

まとめ ~迷いを断ち切り、前向きな決断を下す~

麻雀から学ぶ決断術は、単なるゲームの戦術を超えて、人生の重要な選択に活かせる実践的な知恵です。確率と直感のバランス、リスク管理能力、柔軟な思考力など、麻雀で培われるスキルは現代社会で求められる能力と重なります。日常の小さな決断から人生を左右する重要な選択まで、麻雀の格言と戦術的思考を取り入れることで、より確信を持った判断ができるようになります。迷いを断ち切り、前向きな決断を下すために、ぜひ麻雀の教えを活用してみてください。

⇩よろしければ当記事のシェアをお願いします<(_ _)>⇩

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e50564.e6d59123.46e50565.2d4a5e88/?me_id=1213310&item_id=18293514&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8765%2F9784756918765_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e50564.e6d59123.46e50565.2d4a5e88/?me_id=1213310&item_id=17727484&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8205%2F9784478068205.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)